外国人土地法について

2025年03月31日

外国人土地法(がいこくじんとちほう、大正14年4月1日法律第42号)は、外国人・外国法人の日本における土地の権利に関する日本の法律である。

1925年(大正14年)に制定され、1926年(大正15年)11月10日施行。所管は法務省。旧法にあたる外国人ノ土地所有権ニ関スル法律(明治43年4月13日法律第51号)を廃止している。

概要

第1条では、日本人・日本法人による土地の権利の享有を制限している国に属する外国人・外国法人に対しては、日本における土地の権利の享有について、その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができると定めている。

→詳細は後述

また、第4条では、国防上必要な地区においては、政令によって外国人・外国法人の土地に関する権利の取得を禁止、または条件もしくは制限をつけることができると定めている。

第4条に関しては1926年(大正15年)に「外国人土地法施行令」(大正15年11月3日勅令第334号)が定められ、国防上重要な地域における外国人による土地の取得に関して、陸軍大臣、海軍大臣の許可を得ることを義務づけていた。

外国人土地法施行令では、別表に対象地域を規定し、伊豆七島、小笠原諸島、対馬、沖縄諸島、南樺太、千島列島など外国に近い位置にある島々や、横須賀、舞鶴、呉、佐世保など帝国海軍鎮守府所在地が対象となっていた。

外国人土地法施行令は太平洋戦争終戦後の1945年(昭和20年)、「司法省関係許可認可等戦時特例等廃止ノ件」(昭和20年10月24日勅令第598号)によって廃止された。

終戦後の運用

終戦後、日本国憲法下においてこの法律に基づく政令はこれまで制定されたことはない。

長い間使われることのなかった法律であるが、韓国資本による活発な対馬の土地買収などが明らかになり、2008年(平成20年)ごろから日本の領土を守るため行動する議員連盟などがこの法律に注目し、参議院議員・山谷えり子と加藤修一が、質問主意書にて日本国政府の見解を質した。法的効力の有効性は確認されたものの、鳩山由紀夫内閣は2009年(平成21年)11月・2010年(平成22年)6月、この法律の活用は検討していないとの答弁書を決定した。菅直人首相は2010年10月15日の参院予算委員会で、同法についての質問に対し「規制には政令が必要だが、現在は存在せず、事実上この法律も有名無実になっている」と答弁した。同26日、菅内閣は外国人・外国法人による不動産取得の制限について「安全保障上の必要性や個人の財産権の観点等の諸事情を総合考慮した上での検討が必要」とする答弁書を決定した。法務省は1995年に発効されたWTO協定を踏まえれば「外国人であることを理由に、土地取得を一律に制限することは難しい」としている。

中国資本による土地取得

2011年5月13日の衆議院外務委員会で、同4月下旬に中華人民共和国政府が東京都心の一等地を一般競争入札で落札したこと(中国大使館都内一等地買収問題)について、相互主義についての質問・答弁がなされた。同様の問題は、他に新潟中国総領事館の万代小学校跡地移転問題や名古屋中国総領事館の国家公務員宿舎跡地移転問題が挙げられる。

また、普天間基地周辺での不動産取得のほか、陸上自衛隊倶知安駐屯地やニセコ演習場の所在するニセコ観光圏においても不動産取得を行っており、「外国人土地取引規制」新法の制定に繋がった。また、ニセコ等では水源も近いことから、水資源保全条例も制定された。

安倍政権による「不動産市場における国際展開戦略」

2013年8月2日国土交通省により「不動産市場における国際展開戦略」が発表された。

海外の投資家による日本の不動産への投資を促すという政策であり、円安を受け海外投資家の日本の不動産購入が進んだ。

「土地取引規制」新法制定

2021年6月15日、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律が国会で可決成立された。自衛隊基地や海上保安庁の施設、原子力発電所などの周辺1kmを「注視区域」に指定した同法は、自衛隊基地の中でも司令部機能をもつ場合や無人の離島など、安全保障上さらに重要な土地は「特別注視区域」と定めているほか、国が土地や建物の所有者の氏名や国籍、賃借権を調査できる。また、所有者が外国と関係が深い場合、利用目的の報告を求める。「特別注視区域」では200平方メートル以上の土地を売買する場合は取引した人や団体の氏名や住所、利用目的の事前届出を義務付ける。電波妨害やライフラインの遮断といった恐れがあると判断すれば、利用中止を勧告・命令できる。この命令に従わなければ懲役2年以下か罰金200万円以下を科すほか、「特別注視区域」での無届けや虚偽報告には6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金を科すもの。重要土地取引規制法の成立に当たっては、立憲民主党や日本共産党などが強く反発し、参議院でも内閣委員長解任決議案を出すなど抵抗していた。

土地所有権における相互主義

1925年(大正14年)に制定された外国人土地法では、日本人・日本法人による土地の権利の享有を制限している国に属する外国人・外国法人に対しては、日本における土地の権利の享有について、その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができると定めている。敗戦後、日本国憲法下においてこの法律に基づく政令は制定されていない。

Posted by ひだねこ

at 06:23

│Comments(0)

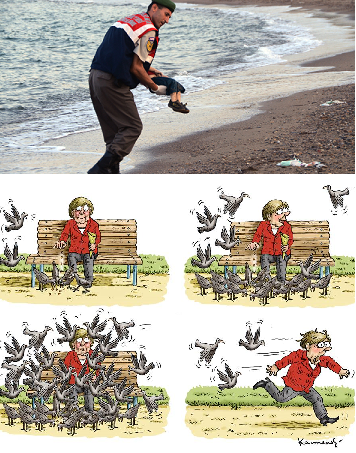

刮目せよ!これがイスラムだ!!

2025年03月29日

法を完無視「アラブ系拡大家族」にドイツ社会震撼

司法介入を拒否、不倫した人間を「私刑」で殺害

2024年06月07日

ドイツで近年「kriminelle arabische Clans」(犯罪的なアラブ系拡大家族)による組織的な犯罪が社会問題化しています。

レバノンで1975年に内戦が起きると、トルコの南東アナトリア地方にルーツを持つレバノン系クルド人の多くがドイツに渡りました。メディアは彼らのことを「アラブ系拡大家族」と表現することが多いです。

犯罪集団と化した複数の拡大家族

彼らは子沢山で、若くして子供を持つ傾向があるため、現在は既に2世、3世、4世もドイツで生活をしています。その数は約10万人にのぼるといわれています。

問題は彼らの多くが家族単位で、凶悪犯罪に手を染めていることです。その内容は、警察官のふりをしてドイツの高齢者からお金を騙しとる詐欺、資金洗浄、拳銃の不法所持、強盗、窃盗、恐喝、見かじめ、暴行、性犯罪、傷害罪、器物損害、覚醒剤や麻薬の密入、売春のあっせんなど多岐にわたります。

拡大家族による有名な犯罪では、ベルリンの高級デパートKaDeWeで起きた強盗事件があります。クリスマスシーズン中に起きたこの事件では、多くの人がショッピングを楽しむ白昼に突如と男性5人がデパート内で催涙スプレーを撒き散らし、ショッピングをしている客を威嚇しました。

店員や客が叫びながら逃げる中、犯罪グループはグッチ、ロレックス、プラダ、ショパールなどの商品が置いてある売り場へと直行、トンカチとマチェテでガラスを打ち壊し、79秒間の間に計81万7260ユーロ(約1.3億円)の宝石と時計を盗みました。

強盗を指示したのはAl-Zein氏族のトップであるZaki Al-Zein氏です。実行したのは、息子のJahed Al Zein氏(当時28歳)、甥のKhalil El Zein氏(当時25歳)など5人のグループ。唯一Al-Zeinファミリーの一員でない人物は1人だけでした。

2017年にはベルリンのボーデ博物館に展示されていた重さ100キロ、価値が375万ユーロ(約6.1億円)する純金の金貨が盗まれました。犯行の舞台となったボーデ博物館では当時世界各国からの高価な金貨が展示されていましたが、博物館の160ある窓のうち「一つの窓だけ」防犯ガラスが使われていませんでした。この窓から犯人たちは侵入しています。

犯行直後から専門家は「博物館の内部事情を知る人物が犯行にかかわっていた可能性が高い」と見ていました。後に犯行に及んだ3人に「博物館の内部事情」を伝えたのが、博物館の警備に携わっていた人物だということが判明しています。

ボーデ博物館で「真夜中に一輪車を押しながら、重さ100キロの金貨の窃盗に及んだ」のはRammo氏族に属している当時20歳のAhmed、彼の4歳年上の兄Wayciおよび彼らの従兄弟で22歳のWissam R.氏だということが判明しています。金貨は現在も見つかっていません。

警察官になりすまし、高齢者からお金を騙し取る

日本では家族を装って高齢者に電話をかけお金を奪う「振り込め詐欺」が問題になっていますが、ドイツでは「電話で警察官になりすまして高齢者から資産を奪う詐欺」が横行しています。こういった詐欺に複数の拡大家族がかかわっていることがわかっています。

2018年6月、当時83歳だったドイツ人のHeinz J.さんは計6万ユーロ(約980万円)を騙し取られてしまいました。

同氏は「警察官」を名乗る人物から「警察がルーマニア人の犯罪グループを逮捕したが、ルーマニア人らの荷物からあなたのキャッシュカードが見つかった。このままでは、あなたの資産が危ないので、銀行に行って、いったんお金をすべておろしてきてください」と言われました。さらに「銀行の金庫も安全ではない」と言いくるめられ、亡くなった妻の結婚指輪も騙し取られてしまいました。

日本の「振り込め詐欺」の場合、加害者が海外から日本の高齢者に電話をかけているケースが多く見られますが、ドイツの場合「偽の警察官」の多くがトルコのイズミールからドイツ国内の高齢者に電話をかけていることがわかっています。「電話をかける人」と「ドイツの現場でお金を回収する人」は「同じ拡大家族の出身」つまりは「同族」だったり「付き合いのあるファミリー」だったりします。

ドイツ社会を震撼させているこれらの犯罪を受け、近年ドイツの連邦内務・国土省は「拡大家族犯罪」という言葉を用いて市民に注意を促しています。

拡大家族のルーツは複雑です。ドイツのイスラム研究者のRalph Ghadban氏によると、マラミエ・クルド人である彼らは代々トルコの南東アナトリア地方に住んでいました。

トルコの最大都市であるイスタンブールとは1500キロもの距離があり、クルド人である彼らはトルコ政府に不信感を抱いていました。彼らの一部は、子供が生まれる時にトルコ政府に出生届を出さず、無国籍の状態にある人がいました。

産業がなく貧しい地域であることから、20世紀には数回にわたり多くのクルド人がレバノンのベイルートに移住しています。レバノンに渡った人の中にはレバノン国籍を取得した人もいれば、無国籍のままレバノンで生活している人もいました。1975年にレバノン内戦が発生すると、レバノンにいたクルド人の多くがドイツに入国したのです。

その後、彼らはドイツで難民として認められたわけではないものの、滞在権について「ドイツ国内にとどまることを黙認されている」という状態の人が結構いました。

州によって違いはあるものの、1990年代になって彼ら一部に正式な在留許可が与えられましたが、それまでの期間は就労が許されておらず、子供たちについても就学の義務もなかったことから、彼らはドイツ社会へ統合できておらず既に「手遅れ」でした。ドイツで長らく「宙ぶらりん」の状態に置かれたことは少なからず犯罪の遠因になっています。

ドイツ司法より独自の価値観

彼らはトルコにいた頃も、レバノンへ移住した後も、それぞれの国の政府に対して不信感を持ち、彼らの「伝統的な価値観」で暮らしてきました。ドイツへ移住した後も、それは変わりません。

彼らの多くは「ドイツの価値観よりも拡大家族の独自の価値観が大事」だと考えています。残念なことにその「独自の価値観」にはドイツの法に触れるものが多く見られます。

例えば拡大家族では「私刑」が当たり前だと考えられています。不倫をした人を罰するために拡大家族のトップにいる人物が、家族に対して殺人の指示をすることもあります。

実際にそれで殺されてしまった男性の事件は、ドイツでAmpelmordという名前で有名です。Ampelはドイツ語で信号という意味、Mordは殺人という意味ですが、被害者は信号待ちをしているところを撃たれたため「信号殺人」と呼ばれています。

拡大家族は基本的に家父長制です。何かトラブルがあったら、年配者の男性が、彼らの価値観でトラブル解決につながると思われる指示を出します。

例えば拡大家族Aの男性が、拡大家族Bの男性に暴力を振るわれ怪我をしたとします。当然ながらドイツでは暴力を振るった人に対して裁判が行われ、司法がその刑について判断します。

しかし、拡大家族の考え方は、「拡大家族Bのトップである年配者の男性が、暴力を振るわれた拡大家族Aの年配者に既に解決金として、何千ユーロというまとまったお金を支払ったから、この件はもう解決済みである。なぜドイツの司法が介入するのか」というものです。ドイツの司法関係者や警察が頭を抱えているのはまさにこの部分なのです。

その延長線で、裁判で自分に不利な証言をした人に組織ぐるみで近づき、証言を変えさせたり、訴え自体を取り下げさせる、といった事例が発生しています。自分や自分の家族の取り調べをした警察官に対して「君と君の家族がどこに住んでいるか把握している」と発言をしたり、裁判の公判中、拡大家族の一員である被告人の肩を持つために家族が大勢で傍聴席に座り暴言を吐いて裁判を妨害したり、刑を下した裁判官に対して報復をにおわせる発言をしたりと、拡大家族が絡む事件では物騒なことになっているのです。

「多様性を大事にする」というドイツの姿勢が裏目に

ある書籍によると、ブレーメンには約3500人のMiri氏族が住んでいますが、そのうち1800人に対して、売春のあっせん、覚醒剤密入、見かじめ、恐喝、拳銃の不法所持などのため当局による捜査手続きがされているようです。ベルリンではAl-Zein氏族の35.5%が過去に犯罪を犯しており、同じくベルリンのRammo氏族は32%が過去に犯罪を犯しているとも書かれています。

拡大家族はベルリン、ノルトライン・ウエストファーレン州、ニーダーザクセン州など北ドイツの地域に約10万人が住んでいます。全員が犯罪にかかわっているわけではなく、あくまでも一部です。しかし一部といっても、その数が多いため、なかなか捜査が進展しない問題がたびたび指摘されています。

ドイツで犯罪を犯した彼らについて、「国に送り返せばよいではないか」という声があります。しかし、現実はそう簡単ではありません。例えば同じ拡大家族の一員でも、父親はレバノン国籍、息子はドイツ国籍、叔父はトルコ国籍、そしてその従妹は「国籍不明」だということがあります。国籍が不明な人が重い犯罪を犯しても、どこの国に送り返すこともできません。

ドイツはナチス時代への反省から、戦後は一貫して「多様な社会」を目指してきました。皮肉にも、それにより「問題を直視することが遅れてしまった」と専門家は指摘しています。

ドイツでは「犯罪の統計」をとる際、「差別につながるのではないか」という懸念から「民族」に関する記録をしてきませんでした。近年、凶悪犯罪が起きるようになって、ようやく拡大家族による組織的犯罪」が明らかになったのです。そういった中でドイツのメディアも含め「名指しすることで問題を直視しよう」という動きが出てきたものの、「どうしたら問題を解決できるか」について答えはまだありません。

Posted by ひだねこ

at 05:11

│Comments(0)

増税は国を滅ぼす…まず〝無駄遣い〟をやめるのが先決 インフレ時代にあえて「減税」をすべき理由

2025年03月28日

世界の地政学リスクが高まるなかで日本の防衛費を増額することは当然必要だ。しかし、ここにも米民主党の圧力が見え隠れする。防衛費増額に伴う国民負担の多くが、現状では米国の兵器産業を潤すことは否定できない事実だ。安全保障を真剣に考えるのであれば兵器の国産化は必須であり、日本には高度に発達した製造業が存在する。多額の防衛費を積み増したのに国産化を積極的に推進しないのも「外圧」のせいなのだろうか。

内政に目を向けると、「国民負担」を大幅に増やす方向にかじを切っているが、国民を苦しめる増税路線は実のところ、財政健全化にとっても大きな意味を持たない。是正すべき無駄遣いは山ほどあるのだから、増税の前にそちらに手を付けるのが筋だ。

例えば2014年に最高裁判決が出ているにもかかわらず、いまだに行われている「外国人」への生活保護。さらには、本来受給すべき人々から「ピンハネ」しているともいえる貧困ビジネスも無くならない。

健康保険のただ乗り問題も度々問題になってきた。政府が主張するように、マイナンバーカードが解決策として必要不可欠なのであれば、議会で立法すればよいだけのことである。だが、「国民総背番号制」のトラウマからか、正面玄関を避けて裏口から国民を手なずけるために2兆円ものポイントのバラマキを行ったのだとしたら、これほどの無駄遣いはない。

もちろん、このような無駄遣いの抑制も巨額の政府債務の前ではかすんでしまうが、それでも庶民を苦しめる増税よりははるかにましである。

それどころか、これから原油・天然ガスなどのエネルギー価格の上昇や、ウクライナの小麦などの供給問題によるインフレが予想される。

インフレになれば、「事実上の増税」になる。売価が上がると10%の消費税の金額も上がるのはもちろんだが、事実上の増税の大きな理由は「累進課税」である。

所得税の税率はゼロから45%まで所得金額によって異なるが、インフレ対応のために賃金が見かけ上、上昇すると「課税区分」が上がって「事実上の増税」になるのだ。

したがって、これからのインフレ時代には定期的な「減税」を行うべきである。

すでに、日本の国民負担率はいわゆる「五公五民」であり、相当な重荷だ。「七公三民」のフランスでは福祉も充実しているが、それでも最近の警官による17歳の少年射殺をきっかけにしたものなど、暴動が頻発している。

歴史を振り返れば、古代ローマや中国の歴代王朝など、国家財政の赤字を過酷な税金で賄おうとして、国民の反発を招き弱体化した例が山ほどある。

「増税は国を滅ぼす」とも言えよう。対米屈辱外交を続け、国民から搾り取ろうとする自民党政権がこのまま存続すべきなのか、国民は真剣に考えるべきである。

Posted by ひだねこ

at 04:17

│Comments(0)

まず日本人を大切にせよ

2025年03月27日

――実習生を受け入れている、もしくは受け入れ予定の企業は、どんな点に注意すべきですか?

実習生の受け入れはやめた方がいい。この制度は危なすぎる。自分のところできちんとやろうとしても、本国の「送り出し機関」が何をやっているわからない。気がついたら人権侵害の片棒を担いでいる可能性がある。企業としては労働基準法を守り、パワハラ・セクハラをなくしても、送り出し機関が「妊娠禁止」としていたら、その実習生は出産できず、妊娠したら失踪せざるを得なくなる。子どもを産んで遺棄する可能性もある。

実際、技能実習は債務労働という意味での奴隷労働だ。受け入れ企業が法令を守っても、100万円も借金をさせられた奴隷的な労働者を使っていることに変わりはない。それでも受け入れるなら、監理団体や送り出し機関が何をやっているか、しっかりチェックをして欲しい。本気でチェックするのは非常に難しいが、その難しさがわかったら、受け入れをやめた方がいいと思う。

「取引先の事件」では済まない

――大企業など、実習生を受け入れていない企業にできることは?

サプライチェーンの末端にある中小零細企業が、実習生を使っていることはよくある。そこに大企業としての責任を感じて欲しい。大企業として直接人権侵害をしていなくても、供給元で人権侵害がある状況で、果たして健全な企業活動ができるのか。実際、サプライチェーンで人権侵害があったとき、社会的な批判はその会社だけに留まらず、一番先にある大企業にまで及ぶ。

「レピュテーションリスク」と言われるが、評判が落ちれば、企業として億単位の打撃を受けるはずだ。「ビジネスと人権」の指導原則が2011年に国連で採択され、それが社会的に重要な規範となっている。日本も20年に行動計画を策定した。今までは「うちは関係ない」「単なる取引先の事件だ」で済んでいたことが、もう済まない時代になっていることを認識した方がいい。

Posted by ひだねこ

at 04:36

│Comments(0)

宮澤家 売国の一族

2025年03月26日

1989年(平成元年)6月4日、民主化を求めて天安門広場に集まった学生と市民約1万人が人民解放軍に虐殺された事件です。北京だけでなくチャイナ全土で100万人が殺されたか行方不明となっています。

これに対して日米欧は経済制裁を発動しますが、当時の宮澤喜一(第78代総理大臣、宮澤洋一の叔父)政権が早々に経済制裁を緩めてしまい、中共の支配体制を覆すことはできませんでした。

狡猾な中共は当面は武力で暴動を抑えつつも、それだけでは限界があることを知っていました。そこで彼らは「お人よしの」日本を徹底的に利用します。日本からの投資を呼び込むことで人民の生活水準を向上させるとともに、あろうことかその日本を悪役に仕立てて悪逆な日本から祖国を守った中共というイメージの確立に邁進します。つまり反日教育の「充実」です。日本は、資金と技術を吸い取られた挙句、悪役というイメージも植え付けられてしまうという噴飯ものの結果に陥ります。結果、反日教育の行き届いたチャイナでは日本製品は思うように売れず、日本の技術によって国際競争力をつけたメイドインチャイナに追い上げを食らうということになります。これが「失われた20年」の真の姿なのです。

特に、チャイナのパクリ新幹線の問題が出ていました。JR東日本と川崎重工の短期的な「利益」のために、チャイナの交通網が整備されてGDPが増大し、日本の「国益」が損なわれたのです。日本はこのことをきちんと反省して特アとの付き合いはやめるべきなのです。特ア以外の国々と結びつきを強め、繁栄の道を歩みましょう!

【外交文書】自民は対中融和を評価 天安門事件 「極楽とんぼ」批判も

外務省が23日に公開した外交文書には、中国政府が民主化を求める学生らを武力鎮圧した1989年6月4日の天安門事件に関し、当時の自民党幹部や議員連盟の議論を示した文書も含まれていた。欧米と一線を画して中国に対し融和的に対応した日本政府を評価する声が目立った。

6月17日付文書は、北京から一時帰国した中国公使が、15日に政府高官や自民党幹部らに報告した際のやりとりを記している。当時の橋本龍太郎幹事長は「日本政府の反応はあれしかなかったのじゃないか」と評価。「日本が欧米諸国と同一歩調をとれないのは当然だ。しかし、強硬派政権との関係にどっぷりともつかれない」と述べた。

塩川正十郎官房長官は「日本にも亡命を求める中国人が出てくれば厄介。中国側に警備方要請してはどうか」と発言した。事件直後、反体制知識人の象徴的存在だった方励之氏が北京の米大使館に駆け込むなど亡命の動きが相次いでいたが、日本政府は受け入れに消極的だったことがうかがえる。

一方、6日付文書は、同日の自民党の危機管理対策議連(会長・浜田幸一衆院議員)の会合を記録。宇野宗佑首相が5日の所信表明演説の中で事件に言及しなかったことに対し、出席議員から「極楽とんぼ的だ」などの批判が出ていた。

7日に行われた超党派の日中友好議連の緊急理事会を記載した文書では、訪中を予定していた議員が「米英とは違うので直接制裁をしないで静観した方が良い。中国に対し友情の輪を広げた方がいい」と発言していた。

9月に伊東正義元外相ら友好議連のメンバーは中国を訪問した。李鵬首相や●(=登におおざと)小平党中央軍事委員会主席らとも会談し、結果的に中国の国際的孤立からの脱却を後押しした形となった。

そして日本は自分の首を絞めてしまったと?!

Posted by ひだねこ

at 06:27

│Comments(0)

ついに目覚めた欧州、日本はまだ眠り続けるのか

2025年03月25日

アメリカ株の市場が下げ基調に転じている。代表的な指標であるS&P500種指数は2月19日に最高値6144ポイントをつけた後、3月13日には5521ポイントとなり、1カ月弱で10%下落した。14日は前日比2%以上反発(5638ポイント)したものの、調整相場入りギリギリの局面にある。

関税賦課でアメリカのインフレ率は一時的に上振れへ

アメリカのドナルド・トランプ政権が、カナダやメキシコに対する関税賦課を決定した後に、再び一部品目の関税発動先送りを発表するなど、政策対応が日々動いていることが「政策の不確実性」として意識されている。しかも、3月9日にトランプ大統領が「アメリカ経済は過渡期にある」と発言したことが、市場心理をさらに悪化させている。

今のところ、実際にはカナダなどへの関税賦課はほとんどが先送りされ、トランプ政権は外交交渉のツールとして利用しているが、関税賦課が強まるリスクは高まっている。

4月に向け今後の交渉次第だが、カナダなどに幅広い関税賦課が実現するなら、同様に欧州や日本に対しても自動車などの重要品目に関税が賦課されることになる。3月14日、ハワード・ラトニック商務長官は同国のテレビ番組で自動車関税に関して、日本を対象から除外しない方針を明らかにした。

筆者は、最終的には関税賦課率はアメリカ政府の主張ほど高まらないと引き続き想定している。ただ、筆者の従前の想定よりも関税率はやや高くなり、輸入インフレによってアメリカのインフレ率も一時的に上振れそうである。

一方で、もし関税賦課でインフレが上振れるとしても、FRB(連邦準備制度理事会)の金融政策を大きく変えるには至らないと考えている。なぜなら関税引き上げ率が想定よりも高まり、インフレ率を一時的に高めても、同時にそれは経済成長にブレーキをかけるためだ。

トランプ政権の政策対応が今後どうなろうと、「年内のいずれかには利下げが必要」とのFRBの判断は変わらないだろう。FRBの政策対応と、成長を高める財政政策が繰り出されることで、トランプ政権下でマクロ安定化政策が機能不全となるリスクは低い、と筆者は予想している。

ドイツは憲法改正、約80兆円の財政出動決定へ

「トランプ2.0劇場」にアメリカ株市場が翻弄される中で、世界の株式市場を見渡すと、ドイツなどの欧州株が3月に最高値を更新するなど高パフォーマンスが目立っている。2025年初からの欧州株の上昇は、ウクライナ戦争終結への期待に加えて、トランプ政権の誕生で欧州域内での軍事費を大きく拡大させる政治的な動きが明確になっていることが大きな要因だ。

欧州、中東地域での安全保障の関与を低下させるアメリカの動きが、トランプ政権でより顕著になる中で、欧州がロシアに対峙するための安全保障について力を入れざるをえないのは必然的な流れである。欧州の政治家は、現在が歴史的な転換点にあることを認識しているということだろう。

とりわけ、中核国のドイツでは、2月23日に行われたドイツの総選挙で保守連合のCDU・CSU(キリスト教民主・社会民主同盟)が勝利した。今後は4月中旬までをメドに、CDU党首のフリードリヒ・メルツ党首が首相となり、SPD(社会民主党)なども含めた連立政権が発足する。

すでに協議の中では、同国の財政赤字を抑制する債務ブレーキについての緩和、防衛・インフラ投資のための特別基金(5000億ユーロ=80兆円程度)に合意していたが、14日には第4党である緑の党の同意もとりつけ、憲法改正に必要な議会の3分の2以上の賛成が濃厚となった(18日に下院で採決予定)。

この特別基金は10年程度の期間で使われるとみられる。1年あたりにすれば500億ユーロで、これは同国の名目GDPの1.2%に相当する規模に達する。

つまりGDPの1%以上の追加的な財政支出が、防衛関連費用を中心に支出される可能性が高い。欧州はトランプ政権からの軍事費拡大要求を受け入れて、ドイツを中心に緊縮的な財政政策の大転換が始まったことを意味する。

2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、ドイツ経済はほぼゼロ成長の経済停滞が続いていた。ロシアに対してエネルギーを依存していた状況が一変する中で高インフレに直面したにもかかわらず、拡張的な金融財政政策が講じられなかったことが、経済停滞をもたらした最大の要因だった、と筆者は考えている。

今回、欧州は自らの力で生き残るために、安全保障強化などの投資拡大を進める政治決断が実現した。2024年からECB(欧州中央銀行)が利下げを続けて金融緩和に転じている中で、緊縮財政姿勢が拡張方向へと大きく転じるのだから、2025年半ばから欧州経済の成長は回復すると予想される。

経済成長と財政政策の拡大が期待される中で、2024年末にドイツの10年物国債の利回りは2%付近で低位安定していた。

だが、一連の流れを受けて2025年3月には2.8%台まで大きく上昇した。株式市場では、ドイツの代表的な株式指標であるDAX指数が昨年末から約10%上昇しており、先進国の中で一人勝ちの様相を呈している。これまで眠り続けている欧州が覚醒するとの期待が、金融市場で適切に反映されているといえる。

覚醒しない日本は今後も経済停滞の懸念

一方、好調な欧州株市場と対照的な値動きとなっているのが、日本株市場だ。TOPIX(東証株価指数)の年初来(昨年末比)の騰落率は約-2.5%と欧州市場に比べ大きく下回る(3月14日時点)。

特に2024年7月末に日本銀行が追加利上げを行った後から、日本株市場のパフォーマンス劣化が続いている。2024年初から日本の経済成長にブレーキがかかっているにもかかわらず、日本銀行の利上げに「前のめり」な姿勢は変わらない。

そして、石破茂政権も減税による拡張的な財政政策を事実上却下したことで、経済成長を高めるマクロ安定化政策がまったく実現せずに、経済成長にブレーキを踏む引き締め政策が続いている。

当初、短命政権になると思われた石破政権は発足から約半年が経過しようとしているが、支持率が低迷する中で7月の参議院選挙も次第に近づき、存続が微妙な状況にある。このまま石破政権が存続するか、あるいは次の政権が誕生しても、日本の政治家の多くが欧州のように覚醒しないとしたら、国内経済は今後も停滞を続けるだろう。

まあ、消費税を廃止するのが一番なんですが!

Posted by ひだねこ

at 03:30

│Comments(0)

消費税の精神的インパクト

2025年03月24日

失敗してまでチャレンジしないほうが得

衝撃的な調査結果がここにある。

「仕事で失敗のリスクを冒してまでチャレンジしないほうが得だと思いますか?」という質問に対し、「そう思う」「どちらかといえば、そう思う」と回答した人が計65.5%とほぼ3分の2を占めた(n=522)。また「同僚として積極的にチャレンジする人と、周りとの調和を大事にする人のどちらを好みますか?」という質問には、「どちらかというと周りとの調和を大事にする人」という回答が68.2%と7割弱に達した(n=456)。

その理由としてあげられたのは、「もめ事を起こしたくないから」「面倒を起こしたくないから」が多数を占めた。いずれも企業などの組織で働く人を対象にした私の調査(NTTコムリサーチに委託し、企業などの組織で働く男女を対象として2022年2月にウェブで行った調査。拙著『何もしないほうが得な日本――社会に広がる「消極的利己主義」の構造』PHP新書、2022年)の結果である。

つぎのようなデータもある。総務庁(現総務省)青少年対策本部が1993年に世界11か国の青年に対して行った「第五回世界青年意識調査」によると、いまの職場で勤務を「ずっと続けたい」という回答は27.5%と11か国のなかで最低にとどまるいっぽう、「変わりたいが続けるだろう」という回答は28.4%と他国に比べて顕著に高かった。

この調査から20年以上たった2016年、人的資源管理論などを専攻する経営学者の松山一紀は、同様の項目を用いて全国の「上司がいる部下」1000人にウェブで調査を行った。

すると「この会社でずっと働きたい」という回答は25.4%と世界青年意識調査の結果と大差ないが、「変わりたいと思うことはあるが、このまま続けることになるだろう」という回答は40.5%と大幅に増えている(松山一紀『次世代型組織へのフォロワーシップ論――リーダーシップ主義からの脱却』ミネルヴァ書房、2018年、104〜105頁)。

消極的な帰属意識が高まる

対象となる年齢層が異なるので単純な比較はできないが、消極的な帰属意識は以前よりいっそう強くなっている可能性がある。

それを裏づけるような会計学者澤邉紀生の指摘は興味深い。

日本企業の特徴は、予算目標をめぐって、トップとミドルの間でキャッチボールのようにやりとりが繰り返されてきたことにあった。トップは本社の考え方を理解してもらおうとして、ミドルは現場の現実にたって、お互いに理想と現実をぶつけあって粘り強く話し合う、これがキャッチボールの中身である。

ここまで時間と労力をかけてキャッチボールを続けてきた背景には、現場を重視してきた日本企業の思想ともいうべき考え方が合(ママ)った。

(澤邉紀生「会計と凡庸なる悪」『日本情報経営学会誌』第40巻第1・2号、2020年)

ところが2014年5月に行われた、城西国際大学の櫻井通晴客員教授と東芝財務部の松永靖弘企画担当グループ長との対談で、松永氏はトップとミドルとの間の「キャッチボール」が減ったことを認め、90年代ころまでは1次、2次、3次とやっていたが、いまは1回で終わらせており、だんだんプロセスを簡素化していると証言している(『企業会計』第66巻第8号、2014年)。

東芝の不正会計が発覚する前の年の発言だけに、下からの主張が影をひそめ、一方的な上下関係に変化した組織が不正の温床になった可能性がうかがえる。対談のなかで櫻井教授も述べているように、キャッチボールが減ったのは東芝にかぎったことではなく、日本企業の一般的な傾向だといえよう。

このように自ら行動しないし何も言わないという態度が、組織のなかで働く人たちの「常識」として定着、もしくは定番の処世術として徐々に浸透してきているようである。

さらにその「常識」は組織で働く人だけでなく、日本社会全体に広がっている可能性がある。それを印象づけるシーンがあった。2017年8月に行われた夏の高校野球選手権大会の開会式。選手の入場が終わり、選手たちは各校のプラカードを掲げた女子生徒の後ろに並んだ。球場全体が静寂に包まれるなか、一人の女子生徒が突然、バッタリと倒れた。

周りの選手や生徒たちがただちに助けに行くかと思いきや、だれ一人として自分から助けようとしない。しばらくたってようやく大会関係者に救護され連れられていった。

自ら行動しない態度が広がる

このシーンはテレビの画面に映し出されたのでひときわショッキングだったものの、けっして特殊なケースではない。電車で痴漢に遭ったとき周囲の人は皆知らぬふりをしていたとか、雨のなかで倒れても目の前の人はだれも助けてくれなかったという体験談は山ほどある。むしろ助けてくれたという話が感動的な美談として語られたり、警察から表彰されたりするくらい「珍しい」のである。

いずれにしても日本人の間に、自ら行動しないという態度が広がってきていることはたしかなようだ。そして、それは少なくとも短期的には個人にとって合理的なのかもしれない。

一般に、人は過去の経験や想像にもとづいて損得を計算する。自ら行動することのプラス面としては獲得できる有形無形の報酬がある。そこには具体的な利益のほか、達成感や自己効力感(やればできるという自信)、周囲からの評価や承認、だれかのために役立てたという満足感など、心理的・社会的な報酬が含まれる。

いっぽう行動することのマイナス面としては、心理的負担感や周囲からの嫉妬・反発、注目されることの恥ずかしさ、想定外のリスクに対する恐れなどがある。これらプラス面とマイナス面を天秤にかけ、マイナス面のほうが大きいと判断すれば行動を控える。「見て見ぬふり」をするのもその一つである。時間的な余裕があればそれを頭のなかで冷静に計算するが、余裕がない場合は直観的に判断する。

このように個人にとって「何もしない」という選択にはそれなりに合理性がある。しかし見方によれば、きわめて利己的な態度である。なぜなら、それは「自分がしなくてもだれかがやってくれる」という甘え、あるいは「どうなってもしかたがない」という考え方につながるからである。

別の表現をすれば共同体の一員としての責任を果たさず、ただ共同体の一員としての恩恵にあずかろうとするフリーライド(ただ乗り)の姿勢だともいえる。だから私はそれを「消極的利己主義」と呼んでいる(前掲、拙著『何もしないほうが得な日本』)。

社会システムに何らかの欠陥

「消極的利己主義」は、だれもが同じ態度や行動を取ったら組織が成り立たないので、普遍性に欠ける行動規準だといえる。にもかかわらず、それが個人にとって合理的だということは、有形無形のインセンティブが不足しているか、負のインセンティブが大きすぎるわけであり、社会システム、特に税制に大きな欠陥があることを意味している。すなわち、消費税である。消費という行動を起こすと課税される、つまり損をするわけであるから行動しなくなるのも道理であろう。

Posted by ひだねこ

at 03:26

│Comments(0)

保育を「規制緩和」したらロクな事にならない理由

2025年03月23日

福祉のように人と人とが関わる分野では、課題を「見える化」して多くのステークホルダーに理解していただくことが重要です。そのためには調査して集めたデータを解析することだけでなく、ネット上の公的公表情報や開示請求等で入手したデータを分析することも必要です。今回はその視点から、わが国における保育の重要性と規制緩和について述べたいと思います。

なぜ「保育」が重要なのか

記事(子どもの虐待による「社会的コスト」は甚大だ)に書いたように、子ども時代の環境は長期的に社会に影響を及ぼします。子どもに教育や福祉、保健サービスを十分投資することは、他の分野よりも費用対効果が高く、日本以外の各国の政策決定者はそれに気づき実際に予算を増加させて成果を上げています。

さてわが国は子どもの政策を一元化する子ども庁の創設がされる可能性があります。現在、保育園には274万人の子どもが在園しており、0~2歳の子どもの40%が所属する重要な場所であり、子どもの育ちの環境として重要な場所といえます。

共働きの家庭、ひとり親の家庭にとって就労時に子どもを預かってくれる保育園は重要です。現代は核家族化も進みおじいちゃんおばあちゃんに気軽に預けることは難しい状況です。つまり就労を継続するには保育園は重要と考えられます。しかしながらそこで働く保育士の給与はとても低いです(参考記事:180万円はどこへ消えた?「保育士給与」の不可解)。なぜ重要な保育を担う保育士の給与が低いのでしょうか。

かつて保育園は子どもの育ちを保証する重要な場所としてその運営にさまざまな制限がありました。具体的には自治体が直営する公立の保育園、そして十分な環境を保証できる(つまり規制が厳しい)という認可された保育園は、設立や運営の基準も厳しい社会福祉法人のみ設置が可能でした。

しかしながら社会環境の変化で待機児童が増加すると、それら保育園だけでは保育の需要が足りない状況になりました。そこで、待機児童の解消のために規制緩和をしたわけです。例えば保育園は自治体からの委託費がほとんどを占める公的なものなので、その支出にも細かい規制(人件費の保障など)があったのですが、規制緩和により株式会社やNPOの参入が認められ、さらにこの委託費の弾力運用が認められてしまったことです。つまり人件費として行政から計算されたお金であっても、それに使わないで他に使ってもよいということです。行政の計算では委託費の8割程度が人件費に計算されているにもかかわらず、実質的にはそれが保育士に支給されていない現状です。

10%のお金はどこに行ったのか?

研究として耐えうるよう実データの分析を今回はいたしました。保育の委託費は地域によってかなり異なります。よってある同じ地域の社会福祉法人とNPO/株式会社の比較をしてみました。

【委託費総額における人件費率】

・社会福祉法人/保育のみNPO:70%

・企業型NPO/株式会社:60%

【真の人件費率(保育現場職員の人件費率)】

・社会福祉法人/保育のみNPO:60%

・企業型NPO/株式会社:50%

興味深いのは保育園のみに特化したNPOの人件費率平均は、社会福祉法人と遜色ない給与を出しているところが多いところです。一方、利益のためにさまざまな福祉などの領域に多角的に進出しているNPO(以下、企業型NPOとします)は、株式会社レベルの人件費率の低さでした。よって真の人件費率で考えると、企業型NPO/株式会社は社会福祉法人より人件費が10%以上低いことがわかります。国の保育基準は最低限の基準であり、理解ある現場の経営者はよりよい子どもの保育のために、認可保育園では1カ所当たり数人多く雇用している現状が明らかになっています。

しかしながら企業型NPO/株式会社は総額の人件費が低く、認可保育園と同様に人を増やせばさらに給与水準が下がることから、保育士を多く雇用することなどはしていない、もしくは超低賃金で雇用しています。保育の質の定義というのは難しいのですが、各国の基準を参考に子ども1人当たりの保育士数と保育士の労働環境を保育の質と今回は定義すると、やはり企業型NPO/株式会社保育園の質に課題があると考えられます。

そしてこの人件費の差である10%はどこに流れたのでしょうか? 財務諸表などのデータを分析すると、企業型NPOはブランディングやマーケティングなどのNPOの価値を高めることや他の事業の補填に使われていること、また株式会社は保育事業以外の使用や配当等に使われていることが明らかになりました。本来は子どものよりよい保育、それに直結する保育士の給与として計算され支給されたお金が別の分野に使われてしまう。この10%の差額がまさに私たち福祉政策の研究者が敗北した証拠です。

長年保育分野で活動する研究者の多くは認可保育園の保育士らと連携しながら児童虐待やDVの対応を行ってきました。児相が関わるレベルでない諸問題も保育園には改善する機能がありました。しかしながらその実践を社会に提言する研究者が少ないなか、「行政や社会福祉法人運営の認可保育園は無駄が多い、NPOや株式会社に運営させればさらなる効率化になり、待機児童の解消にもなる」という専門外の識者の主張に政治家は飛びつきました。

規制は悪となり、委託費の使い方や園庭の設置基準まで‟規制緩和”になりました。園庭がない保育園、窓のない保育園、担任がおらず日々担当保育士が変わる……。

例えば園庭で子どもが体を動かすことや草木や虫を見て何かを感じることの重要性について主張した研究者に対して「エビデンスはない」と一蹴し、「窓や園庭がなくてもお散歩すれば光も浴びるし自然を感じられる」などとSNS上で反論をするアカウントも見受けられました。結果、交通事情も含め園児の散歩には危険性も少なからずあるにもかかわらず、園庭がなくても保育園が設置できるようになりました。これには、そのような環境に置かれる子どもへの配慮はなく、量を増やせという大人の視点しかありません。

良質な保育に重要なこととは?

保育の規制緩和には、早期教育や良質な保育は子どもにも効果がある、だから保育園も義務教育にすべきだなど海外のデータがよく使われます。しかし海外の保育士の待遇や一人当たりの受け持ち児童数などの比較はしません。良質な保育に重要なことをいっさい言及せず、逆に子どものために規制をしっかり守った人たちを抵抗勢力としてネット上などで攻撃します。

企業型NPOや株式会社の声が大きくなり、保育士の賃金が上がらず、ますます保育の質が悪くなってきています。しかしそれも「副業を推進している働きやすい職場」ということにすり替え、長時間勤務し疲弊した保育士に副業で生活費を稼がせるのです。

また、最近は研究者がそのような企業型NPOと結託しているような研究結果もみられます。NPOの保育園は既存保育園と質に差があるのかなどの研究で、遜色なかったというような結果です。しかしこれらの研究をよく見ると利益相反(研究者とNPO)がみられ、論文化もされていませんし、倫理審査通過したのかすら不明です。しかしこのような報告書がNPOを通じて政治家に直接届いてしまい、おかしな改革がされてしまうのです。

「子どもの良質の保育、安全のためにしっかりした規制を」と言うと、「待機児童を持つお母さんが働けなくなったらどうするんだ!」とネット上で攻撃を受けます。0~2歳の子どもに着目すると、EU各国は保育園利用率が日本より低く、10~30%程度しか通わせていません。ベビーシッター等の利用もあるのですがそれでも大して率は変わりません。しかし通わせない人についてはしっかりした保障があるのです。

それを東京都に例えると、認可外保育園の運営に少なく見積もった計算でも子ども1人当たり30万円/月がかかっています。規制緩和し認可外の保育園(企業型NPOや株式会社)を乱立させ、託児を保育と主張するなど保育の基準をあやふやにして質の低い保育で保育士も低賃金で働かせるのならば、前述の「お母さんはどうするんだ」への回答としては、「月々の賃金×67%(育休手当)+30万円」を毎月家庭に「直接投資」すればいいのです。筆者の調査では、2歳までは家で子どもをみたいという人が過半数以上いました。子育て広場など、気軽に行けて親が休める場所が必要なのは言わずもがなですが……。

必要なお金を家庭に渡し、キャリアが途切れない、不都合な扱いを受けない労働環境をしっかりと保障する法制度を作れば、保育利用者数は減るので、待機児童が解消するのです。

規制緩和して崩壊したインフラは元に戻らない

首都圏では行政が考え支出している保育士の給与は加算(処遇改善加算など)を加えるとおおよそ年500万円を超え、特に東京都は560万円を超えます。しかし実際には380万円程度の支給という中抜きをされている現状です。もちろんしっかりしたNPOもあります。ある都内のNPOは保育士に500万円以上給与支給していると根拠を見せて説明してくれました。事務を効率化しその分保育士の待遇を上げ長期に働ける体制を整えることが結果的に子どものためになるとの信念です。

いつも決まった保育士が関わり、七夕や運動会などのイベントを大事にしているということです。保育士に副業させたり、不定期のスポット保育士など子どもを不安定にさせることはしないということです。NPO保育園はやりがい搾取のところが多いのは事実ですが、なにより子どものことを考えているNPO保育園があることもぜひわかってほしいといわれました。

しかしそういう園は経営が厳しく、ブランディング予算もないためステークホルダーの目に留まらず、良質な園は運営の危機になってきています。人件費率が高いためです。良質な園がなくなれば後は企業型NPO/株式会社の保育園しか残りません。

「悪貨は良貨を駆逐する」です。一度緩和して崩壊したインフラは元に戻りません。そもそも保育士は自治体の保育職職員として、保育園だけではなく、1歳半検診など保健センターの各検診、児童福祉部局で育児不安の相談業務など地域の顔として活動していたのです。それを規制緩和で非正規の保育士を増やしてしまったのです。

保育士は女性が多いのですが、「女性の社会進出」と言いながら、安い賃金でこき使う経営実態はいかがなものでしょうか。

Posted by ひだねこ

at 05:50

│Comments(0)

まじめに生きている人がバカを見ない世の中に

2025年03月22日

必ず投票に行きましょう!!

声をあげなくても政治家や官僚が国民を豊かにしてくれた時代はすでに遠くなりました。人は職を失う心配がなければどこまでも傲慢になるものです。落選の心配がなければ、金をくれる人になびくというのが人情です。政治家や官僚でもそれはまったく変わりません。

だからこそ選挙でキッチリ落とすのです!!

特に外国人から献金を受けている政治家は絶対に排除すべきです。

日本人が少ないからといって移民で補ってはいけません。彼らに日本人並みの勤勉さと気配りを期待できません。例えば、飲食店での皿の置き方一つをとっても見た目まで気を使う日本人に対し、外国人店員は食べられればいいだろう的な置き方をします。まさに「今だけ金だけ自分だけ」を地で行く人々なのです。日本に利用価値がないと判断すればさっさと他の国へ移住するでしょう。

また、移民を入れることで世界各国の均質化が進んでしまいます。「均質化」というと聞こえは良いのですが、生物に多様性が必要なように国家や民族にも多様性が必要なのです。誰にも未来を正確に予言することはできないのです。いろいろな特色をもった集団が必要です。グローバリゼーションに押しつぶされた世界では、疫病や環境変動による外的要因に非常にもろく大量死を招くか、あるいは画期的な新技術の出現がなくなり緩慢な絶滅を招く危険が高くなります。

科学技術の発達とまじめに生きる人を増やすことに注力すべきです。まさに「天国に至る門は狭い」のです。

山中教授をはじめとする日本人のノーベル賞受賞者が毎年のように輩出したのはわずか15年ほど前のことです。なぜ、ここまでの急速な衰退を招いてしまったのか?

やはり、消費税が日本の国力を奪って来たのではないでしょうか。消費税は事実上の「人頭税」として機能します。節税効果がもっとも大きいのは「消費をしないこと」、もっと言えば「人を減らすこと」にあるからです。消費税の導入の結果、科学技術への消費が鈍り、人口が減って国力が失われたのです。その「埋め合わせ」として移民政策に頼るのは本末転倒もよいところではないでしょうか?

我々はまじめに生きる人をないがしろにした罰を受けています。しかも、悲しいことにその罰をより深刻に受けることになるのはこれからの子供たちなのです。何としてもここで止めねばなりません。

棄権はいけません。白票もいけません。消去法でいいので選択するのです。今はまだ選択する余地が、選択する自由があるのですから。

Posted by ひだねこ

at 03:50

│Comments(0)